60 Anni di RAI- intervista alla prima presentatrice RAI Nicoletta Orsomando (video sotto).

Domenica 3 gennaio 1954. 11 del mattino. Fulvia Colombo appare su uno schermo. Dallo studio di Milano pronuncia parole che avrebbero cambiato per sempre l’Italia. “La Rai, radiotelevisione italiana, inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive”. Contemporamente a Roma c’è Nicoletta Orsomando (che passerà alla storia come “Signorina Buonasera” ) che dà lo stesso annuncio.

Domenica 3 gennaio 1954. 11 del mattino. Fulvia Colombo appare su uno schermo. Dallo studio di Milano pronuncia parole che avrebbero cambiato per sempre l’Italia. “La Rai, radiotelevisione italiana, inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive”. Contemporamente a Roma c’è Nicoletta Orsomando (che passerà alla storia come “Signorina Buonasera” ) che dà lo stesso annuncio.

clicca play sopra

Domenica 3 gennaio 1954

Il palinsesto

Ore 11: cerimonia di inaugurazione

Ore 14.30: Arrivi e partenze. Prima trasmissione della televisione italiana con la regia è di Antonello Falqui

Ore 14.45: cortometraggio

Ore 15: Orchestra delle quindici (musica leggera)

Ore 15.45: Pomeriggio sportivo (ripresa in diretta di un avvenimento)

Ore 17.30: Le miserie del signore Travet (film di Mario Soldati)

Ore 19: Le avventure dell’arte: Giambattista Tiepolo, a cura di Antonio Morassi.

Una rubrica su vita e opere di alcuni pittori italiani. È il primo programma culturale della storia della tv italiana.

Ore 20.45: telegiornale

Ore 21.15: Teleclub (curiosità culturali)

Ore 21.45: L’osteria della posta di Carlo Goldoni, regia di Franco Enriquez; in diretta

Ore 22.45: Settenote (programma di musica leggera presentato da Virgilio Riento)

Ore 23.15: La domenica sportiva, a cura di Aldo De Martino. Risultati, cronache

Domenica 3 gennaio 1954

Il palinsesto

Ore 11: cerimonia di inaugurazione

Ore 14.30: Arrivi e partenze. Prima trasmissione della televisione italiana con la regia è di Antonello Falqui

Ore 14.45: cortometraggio

Ore 15: Orchestra delle quindici (musica leggera)

Ore 15.45: Pomeriggio sportivo (ripresa in diretta di un avvenimento)

Ore 17.30: Le miserie del signore Travet (film di Mario Soldati)

Ore 19: Le avventure dell’arte: Giambattista Tiepolo, a cura di Antonio Morassi.

Una rubrica su vita e opere di alcuni pittori italiani. È il primo programma culturale della storia della tv italiana.

Ore 20.45: telegiornale

Ore 21.15: Teleclub (curiosità culturali)

Ore 21.45: L’osteria della posta di Carlo Goldoni, regia di Franco Enriquez; in diretta

Ore 22.45: Settenote (programma di musica leggera presentato da Virgilio Riento)

Ore 23.15: La domenica sportiva, a cura di Aldo De Martino. Risultati, cronache

Dopo aver costruito una serie di ripetitori da Milano a Roma il 3 Ottobre 1953 arriva il segnale video alla Rai di Roma che il 28 Ottobre 1953 inaugura aperte le trasmissioni mandando in onda un film Roma Città aperta di Roberto Rossellini presentato dalla prima presentatrice della Rai Nicoletta Orsomando . Vedi video a 2 min e 45 sec

|

|

|

Storia della radiotelevisione italiana

Dell'inaugurazione del 3 gennaio 1954 non esistono filmati originali, essendo una telecronaca diretta, e dieci anni dopo Ugo Zatterin farà recitare il palinsesto di quel fatidico giorno all'annunciatrice della sede TV di Milano Fulvia Colombo.

"La Rai, Radiotelevisione Italiana comincia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive. Gli odierni programmi di oggi sono ore 11 inaugurazione..."

Nicoletta Orsomando che ricordo fece l'apertura della prima trasmissione Rai da Roma (vedi video sopra) e la sera Fulvia Colombo annunciò i programmi da Milano, il video con Fulvia Colombo che si vede in rete dove annuncia l'apertura dei programmi fu registrato 10 anni dopo percò un falso, le altre annunciatrici erano Marisa Borroni da Milano e Maria Teresa Ruta da Torino.

"La Rai, Radiotelevisione Italiana comincia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive. Gli odierni programmi di oggi sono ore 11 inaugurazione..."

Nicoletta Orsomando che ricordo fece l'apertura della prima trasmissione Rai da Roma (vedi video sopra) e la sera Fulvia Colombo annunciò i programmi da Milano, il video con Fulvia Colombo che si vede in rete dove annuncia l'apertura dei programmi fu registrato 10 anni dopo percò un falso, le altre annunciatrici erano Marisa Borroni da Milano e Maria Teresa Ruta da Torino.

L’intuizione alla base della tecnica di trasmissione di Goldmark era quella di scomporre l’immagine in una sequenza di tre campi di colori fondamentali.

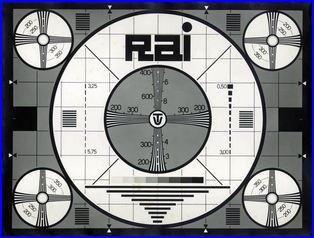

Nel 1949 la Rca realizzò un sistema più completo e più efficace di trasmissione a colori dividendo il segnale televisivo in due campi: la luminanza (variazioni del bianco e del nero) e la crominanza (variazione dei tre colori fondamentali). Nel 1953 nacque il sistema NTSC (National Television System Committee) e la fase sperimentale si protrasse per una quindicina d’anni, finchè, nel 1955, ebbero inizio in America le regolari trasmissioni a colori (molto prima, in ogni caso, dell’avvento della Tv a colori in Europa ed in Italia). Nel 1959 iniziarono in Francia i test del sistema SECAM (Sequential Coleur a Memoire), formato supportato da un organismo chiamato Intersecam che aveva lo scopo di promuoverlo in tutto il mondo. Monoscopio di RAI 1 ( febbraio 1976 )

Nello stesso periodo fu utilizzato lo stesso monoscopio per RAI 2, si distingueva solo dal numero 2 al posto del numero 1 Nella nostra penisola si dovette attendere fino al 9 luglio 1962 per vedere qualcosa di diverso del bianco e nero alla tv: il momento topico arrivò quando il trasmettitore di Roma-Monte Mario del Secondo Programma Tv iniziò ad irradiare i primi segnali televisivi a colori secondo il sistema americano NTSC. In verità il test italiano mostrò subito grandi limitazioni tecniche, al punto che venne subito ribattezzato “Never Twice the Same Color”, cioè mai due volte lo stesso colore. Uomini e cose che si muovevano sullo schermo non solo avevano colori decisamente irreali, ma anche estremamente variabili: un viso color ciclamino che diventava arancione e quindi violetto o verde era una cosa del tutto normale e, a peggiorare le cose, c'era una generale foschia che avvolgeva continuamente lo schermo e rendeva la visione un compito faticosissimo. Successivamente, nel giugno 1963, venne attrezzato uno studio sperimentale di Tv a colori, il P1 di via Asiago a Roma; il 15 ottobre, poi, presso lo stesso studio e da alcune postazioni nell'area urbana di Roma si effettuarono comparazioni fra i sistemi NTSC e SECAM. Agli inizi dell'anno successivo, i trasmettitori di Torino-Eremo, Milano, Monte Venda, Roma-Monte Mario e Monte Faito del Secondo Programma Tv erano già allestiti per irradiare trasmissioni quotidiane di segnali di prova di Tv a colori per l'industria. Ben presto, però, lo scontro tra SECAM e NTSC si allargò ad un altro contendente: nei dodici mesi a venire la Germania mise a punto il rivoluzionario sistema PAL (Phase Alternation Line) brevettato dalla Telefunken. Nell’ambito dell’incarico ricevuto dalle radiotelevisioni europee per i rappresentanti dei paesi membri dell'UER, dell'OIRT (Organisation Internationale de Radio et Télévision, per i paesi dell'est), delle Amministrazioni Pt e dell'industria il 3 maggio 1966 vennero così organizzate una serie di dimostrazioni comparative con i diversi sistemi per la colorazione delle trasmissioni tv. Seguirono pressioni e appetibili concessioni all’Italia da parte di Francia e Germania per l'adozione dei loro sistemi: se si fosse scelto il SECAM i transalpini avrebbero installato a proprie spese un potente trasmettitore in Corsica ad uso dell’Italia centrale e in Sicilia ad uso della costa nordafricana; per l'affermazione del PAL il governo tedesco avrebbe invece prestato all'Italia 2 milioni di dollari (cifra decisamente rilevante al tempo).

La commissione tecnica della RAI concluse che il sistema tedesco era tra i tre sistemi in competizione il migliore e pertanto la delegazione italiana si presentò alla conferenza UER (Unione Europea di Radiodiffusione) di Oslo con il mandato di esprimere la preferenze nazionale per il PAL. Tuttavia la decisione fece scaturire le reazioni da parte degli esclusi che innescarono una lotta implacabile per “piazzare” ognuno il proprio formato e la diatriba portò al naufragio dell’unificazione europea del sistema televisivo a colori. Così, nel 1967 Svizzera, Francia, Germania e Gran Bretagna iniziarono le trasmissioni a colori; TSI (canale italiano della Tele Svizzera) e la tv francese ORTF - Antenne 2 (dal 1 ottobre per 12 ore di programmazione settimanale) adottarono il sistema SECAM; la ARD tedesca e la BBC inglese optarono invece il PAL. Nel corso del 1969 quasi tutte le nazioni europee avevano introdotto il colore nei loro programmi (la ritrasmissione in Italia di queste emittenti tramite una rete di ripetitori di proprietà di alcuni imprenditori privati si distinse il toscano Mauro Montagni). Dal 7 al 15 febbraio 1970, durante i campionati mondiali di sci alpino di Val Gardena, la RAI impiegò numerosi impianti mobili e fissi che consentivano la generazione per gli enti televisivi esteri della totalità dei programmi televisivi a colori (625 linee secondo il sistema PAL). La tv italiana incominciò le prime prove tecniche trasmettendo al mattino una serie di immagini statiche a colori con commenti musicali come il “Valzer dei fiori” di Tchaikovskij. Purtroppo, però, per un'interrogazione sollevata dall'onorevole repubblicano Ugo La Malfa subito seguito da politici (tra questi Enrico Berlinguer leader del partito comunista italiano), che manifestavano il timore che gli italiani si sarebbero indebitati fino all’osso per acquistare gli allora costosissimi televisori a colori, fu ritenuto opportuno attendere per l'introduzione dell'innovazione tecnologica. Nel 1971 l’emittente jugoslava TV Koper Capodistria riscosse grande interesse in Italia grazie alla diffusione del proprio segnale a colori, mentre la tv privata via cavo Telediffusione Italiana di Napoli introdusse il colore trasmettendo l’intero Cantagiro di Ezio Radaelli ed il Festival della canzone Italiana di Sanremo. La RAI, intanto, dopo che la commissione tecnica si era espressa in favore del PAL fu spinta ad adottare una tipica decisione all’italiana: trasmettere con i due sistemi. Dal 26 agosto all’11 settembre 1972 su invito del Ministero P.T. (su conforme parere del Consiglio Superiore Tecnico delle Telecomunicazioni) la concessionaria pubblica mandò in onda a colori sulla Seconda Rete Tv i Giochi della XX^ Olimpiade di Monaco di Baviera alternativamente con i due sistemi per un totale di 148 ore ed effettuò trasmissioni per prove tecniche per 38 ore ripartite in parti uguali tra SECAM e PAL.

Il primo annuncio fu dato da Rosanna Vaudetti, da allora ribattezzata “l'annunciatrice tutta d'oro”. In tutta la penisola, però, ben pochi erano i telespettatori che per seguire le trasmissioni avevano la possibilità di comprare il Tv color Grundig (l’unico con il doppio decoder PAL e SECAM) sicché lo stesso anno venne avanzata l'ipotesi di un formato italiano, l’ISA, concepito dalla torinese Indesit. Nonostante il progetto suscitasse un certo interesse, il nuovo formato non trovò approvazione governativa a causa della sua insita non conformità con i sistemi europei esistenti. Tra le tv private che già trasmettevano in Italia, Teletoscana di Firenze nell’ottobre 1973 effettuò le prime trasmissioni sperimentali via etere a colori, mentre il 5 agosto 1974 dal Principato di Monaco fu la volta di Telemontecarlo. La tv monegasca trasmetteva a colori col sistema SECAM, ma la stragrande maggioranza dei telespettatori italiani la riceveva in bianco e nero. Proprio quella stessa estate il CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) ufficializzò il sistema che sarebbe stato adottato per le trasmissioni a colori in Italia: il citato PAL. L’11 Agosto 1975 finalmente il Capo dello Stato emanò il Decreto Presidenziale (n. 452) con cui ufficializzava la scelta per il sistema tedesco e dava tempo un anno per l’inizio delle trasmissioni. La RAI incominciò così le prove tecniche di trasmissione a colori con una speciale programmazione irradiata due volte al giorno nelle fasce orarie 10-11 e 15-16 sul Nazionale al mattino e sul Secondo Programma al pomeriggio (fino alla tarda estate del 1981).

Annunciatrice RAI che annuncia i programmi a colori Primo monoscopio a colori della RAI TV - 1976

La prima volta che vidi la TV a Colori fu a scuola, le Professionali ad Ascoli 1975, mentre c'era l'ora di apparecchiature elettroniche ed era la discesa parallelo tra Gustavo Thoni (Italia) ed Ingemar Stenmark, che si puo vedere sopra, qui la scuola Sacconi

A partire dall'estate del 1976 la RAI incominciò ad irradiare numerosi programmi a colori: il 17 luglio in collegamento via satellite da Montreal mandò in onda la cerimonia d'apertura della XXI Olimpiade poi “I quaderni neri del TG2” primo programma della tv di Stato che ricevette l'autorizzazione ministeriale ad essere trasmesso “parzialmente a colori” (ossia con riprese a colori in studio e filmati storici in bianco e nero). Per tutto il 1976 e parte del 1977 le annunciatrici portarono a conoscenza dei telespettatori che “...la Rai è autorizzata a trasmettere il programma anche a colori...”. Il 1 febbraio 1977 Corrado Mantoni ufficializzò nella sigla d'apertura di “Domenica In” l’inizio delle trasmissioni a colori e da quel momento la nostra televisione si dipinse ed incominciò a svecchiare la sua immagine. Il vecchio monoscopio Rca in bianco e nero sparì definitivamente, le sigle di inizio e fine trasmissioni si colorarono in azzurro così come il vecchio Segnale Orario delle ore 20 e le vedute dell'Intervallo. Dal gennaio 1978 poco per volta il colore si estese anche alle pubblicità e a tutti gli altri programmi, da quelli di intrattenimento agli sceneggiati, dall'attualità ai film, dagli spettacoli di rivista alle trasmissioni sportive che andarono in onda per lungo tempo parzialmente a colori a seconda che la sede Rai collegata fosse attrezzata adeguatamente oppure no.

|

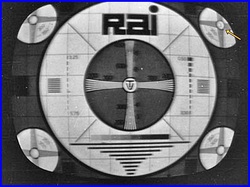

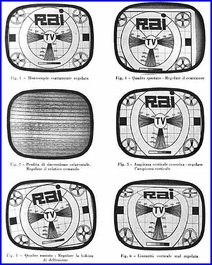

regolazione della TV tramite il monoscopio -1953

Nel 1965 il Parlamento aveva deciso di rinviare al 1970 l’introduzione delle trasmissioni a colori benché già dal 1962 dal trasmettitore di monte Mario, nei pressi di Roma, si irradiavano i primi segnali televisivi sperimentali a colori con il sistema americano N.T.S.C. (National Television System Committee) e successivamente furono attrezzati studi di ripresa per trasmissioni policrome. Ma tale sistema dimostrò subito le sue limitazioni tecniche, uomini e cose che si muovevano sullo schermo non solo avevano colori decisamente irreali, ma in aggiunta, estremamente variabili. Un viso color ciclamino che diventava arancione e quindi violetto o verde era una cosa del tutto normale oltre a ciò una generale foschia avvolgeva continuamente lo schermo e rendeva la visione un compito faticosissimo, tant’è che il sistema venne ferocemente ribattezzato Never Twice the Same Color, cioè mai due volte lo stesso colore.

Monoscopio Rai dal 1957 fino al 3 novembre 1961

Nel 1966 a Roma furono organizzate, nell’ambito dell’incarico ricevuto dalle radiotelevisioni europee, una serie di dimostrazioni comparative con i sistemi N.T.S.C. americano del 1953, S.E.C.A.M. (Sequential Coleur a Memoire) francese del 1959 e P.A.L. (Phase Alternation Line) tedesco (Brevettato dalla TELEFUNKEN) del 1965; la commissione tecnica della R.A.I. concluse che il sistema tedesco era, tra i tre sistemi in competizione, il migliore: pertanto la delegazione italiana si presentò alla conferenza U.E.R. (Unione Europea di Radiodiffusione) di Oslo del 1966 con il mandato di esprimere la sue preferenze per il P.A.L., ciò fece scaturire le reazioni da parte dei sistemi esclusi innescando una lotta implacabile per “piazzare” ognuno il proprio sistema. Questo portò al naufragio dell’unificazione europea del sistema televisivo a colori. A tale proposito fu costituito in Francia un organismo chiamato INTERSECAM che aveva lo scopo di promuovere il sistema d’oltralpe in tutto il mondo. Da notare comunque che nel corso del 1969 quasi tutte le nazioni europee avevano introdotto il colore nelle loro trasmissioni televisive. La R.A.I., pur essendo già attrezzata per farlo, fu ostacolata dal Parlamento per ragioni di rigore economico, ed anche dall’industria automobilistica preoccupata che il nuovo consumo durevole (la TV a colori) costituisse una pericolosa alternativa all’acquisto della seconda macchina. L’Italia, come per tutte le grandi decisioni, si trovò ad essere oggetto di richieste contrastanti dopo che la commissione tecnica si era espressa in favore del P.A.L.. Il capo della Quinta Repubblica francese (padrino del S.E.C.A.M.) fece sapere, per interposta persona, che avrebbe ascoltato con orecchio benevolo le richieste di esportazione di prodotti agricoli italiani se si fosse optato per il S.E.C.A.M.. La R.A.I. e l’Istituto Superiore delle PP.TT., per accontentare le istanze francesi, condussero un supplemento d’indagine che scatenò invece un gioco al rialzo fra Germania e Francia soprattutto sul piano politico-industriale. Il successore di De Gaulle, Georges Pompidou, vedendo che il sistema S.E.C.A.M. in Italia stava perdendo terreno tirò fuori dalla manica l’asso del ristorno dello 0,60% sullo 0.75% che si sarebbe dovuto pagare sugli utili per usufruire del brevetto S.E.C.A.M.. Per accontentare le parti contendenti si finì per adottare una tipica decisione all’italiana: venne stabilito di trasmettere con entrambi i sistemi le Olimpiadi di Monaco del 1972. Questa soluzione ridette speranze ai francesi, ma fece saltare su tutte le furie i politici tedeschi che minacciarono di non concedere più il sollecitato prestito di due milioni di Dollari. Nonostante tutto la sera del 26 Agosto i cerchi iridati del vessillo olimpico apparvero sul video. Addirittura venne anche presa in considerazione, da parte del Governo italiano, chiamato a scegliere tra i francesi e i tedeschi optando salomonicamente per alcuni e furbescamente per altri l’adozione di entrambi i sistemi, accettando la formula del “bistandard” ma questa ipotesi si rivelò tecnicamente ed economicamente subito inattuabile per il fatto che avrebbe aumentato il costo degli impianti di teletrasmissione e dei TV color per non parlare delle polemiche che avrebbe innescato su quali programmi trasmettere in P.A.L. e quali in S.E.C.A.M. con tutte le dietrologie del caso.

Dopo questa parentesi ebbero luogo altre tergiversazioni anche se era ormai ben chiaro che il P.A.L. avesse vinto la “campagna d’Italia”, ma non fu detta l’ultima parola perché la INDESIT di Torino fece sapere di aver messo a punto, in collaborazione con la SEIMART, un proprio sistema, l’I.S.A. (Identificazione a Soppressione Alternata) Il Dottor Ballabeni della SEIMART dichiarò che era l’alternativa nazionale alle proposte straniere e che avrebbe risolto, sia l’annoso problema della scelta, sia il dovere di pagare le royalties dovute ai sistemi P.A.L. o S.E.C.A.M.. Ormai era troppo tardi anche se il nuovo sistema era tecnicamente migliore non lo era sotto il punto di vista politico-economico e perciò fu abbandonato. Finalmente si giunse a l’11 Agosto 1975 giorno in cui il Capo dello Stato emanò il Decreto Presidenziale N°452 con cui ufficializzava la scelta per il sistema tedesco e dava tempo un anno per l’inizio delle trasmissioni. Bisogna dire che la scelta del sistema P.A.L. arrecò un grosso danno all’industria dei costruttori di apparecchi televisivi in quanto l’Italia, se avesse scelto il S.E.CA.M., per la sua posizione geografica sarebbe diventato “molo centrale”, acquistando una importanza determinante riguardo ai trasmettitori. Di qui l’interesse francese affinché l’Italia adottasse, magari anche con una soluzione “bistandard”, il sistema S.E.C.A.M., la Francia sarebbe stata disposta a costruire,a proprie spese, un potente trasmettitore non solo in Corsica, ad uso dell’Italia centrale, ma anche in Sicilia, ad uso della costa nordafricana; conseguentemente, poiché i paesi tra i più grossi produttori di petrolio avevano adottato il sistema francese, i costruttori italiani di apparecchi televisivi con sistema S.E.C.A.M. avrebbero trovato nuovi sbocchi di mercato in cambio nientemeno di greggio; senza contare sull’influenza della scelta per altri paesi che si affacciavano sul Mediterraneo come la Spagna e la Grecia che aspettavano la decisione dell’Italia per orientarsi di conseguenza. La scelta del sistema tedesco condusse invece ad un lento ma inarrestabile processo di crisi dell’industria televisiva italiana che portò negli anni a seguire alla chiusura di numerose fabbriche produttrici di TV.

Monoscopio della seconda rete, fotografato nel 1961

L'Identificazione a soppressione alternata (ISA) fu una proposta di sistema di trasmissione televisiva a colori messa a punto dalla società Indesit Italia. Il sistema fu proposto alla RAI nel 1972, in una fase in cui non era stato ancora scelto ufficialmente il sistema di trasmissione a colori da adottare e l'alternativa era tra il tedesco PAL (preferito dalla maggioranza dei soci della U.E.R., allora Eurovisione e sponsorizzato dal governo tedesco) e il SECAM (caldeggiato dal governo francese).

Il sistema ISA si proponeva come terza soluzione, di produzione completamente nazionale, che avrebbe potuto risolvere il problema della scelta. Tuttavia, pur presentando caratteristiche tecniche e qualitative molto interessanti, il sistema italiano arrivò troppo tardi, inoltre la sua eventuale adozione avrebbe avuto conseguenze politiche ed economiche pesanti . Il sistema ISA venne quindi definitivamente abbandonato quando, nel 1975, venne adottato il sistema PAL. PS. - l’inventore del monoscopio Philips-Testbild PM5544: il danese Finn Hendil ritratto sotto! nato il 23 febbraio 1939 ed è morto il 30 Gennaio 2011 Nicoletta Orsomando la presentatrice che guardavamo prima della chiusura dei programmi

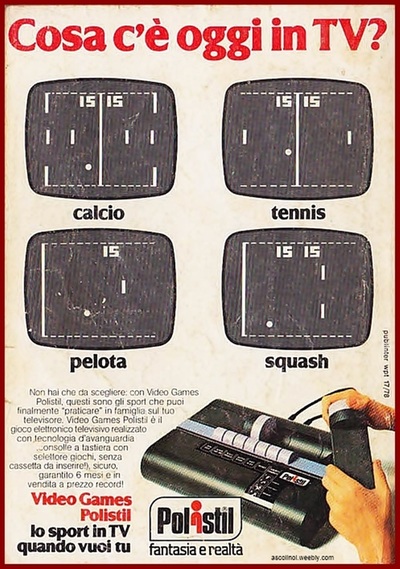

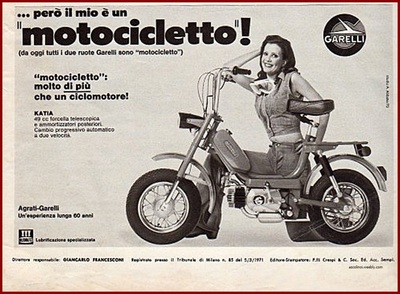

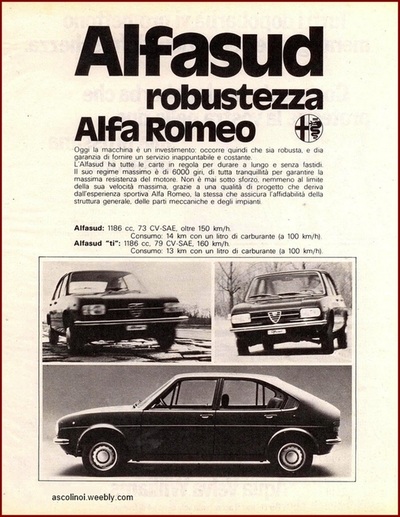

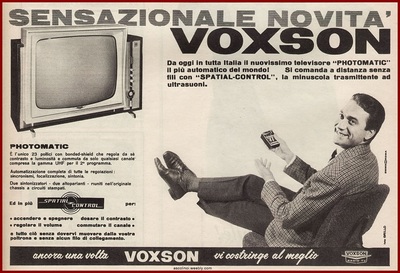

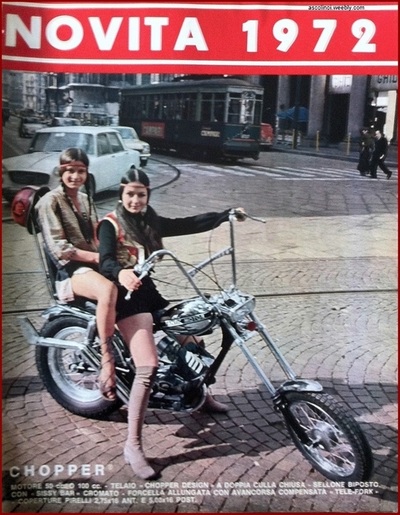

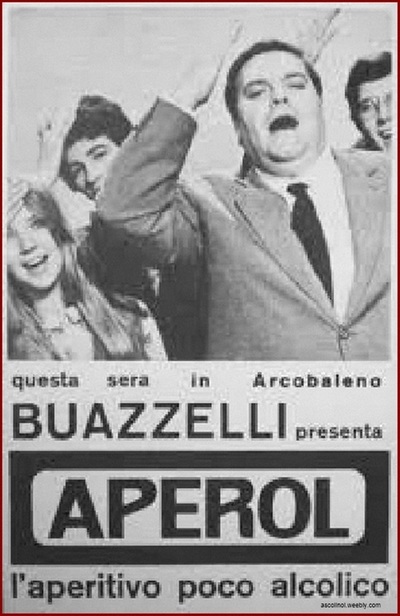

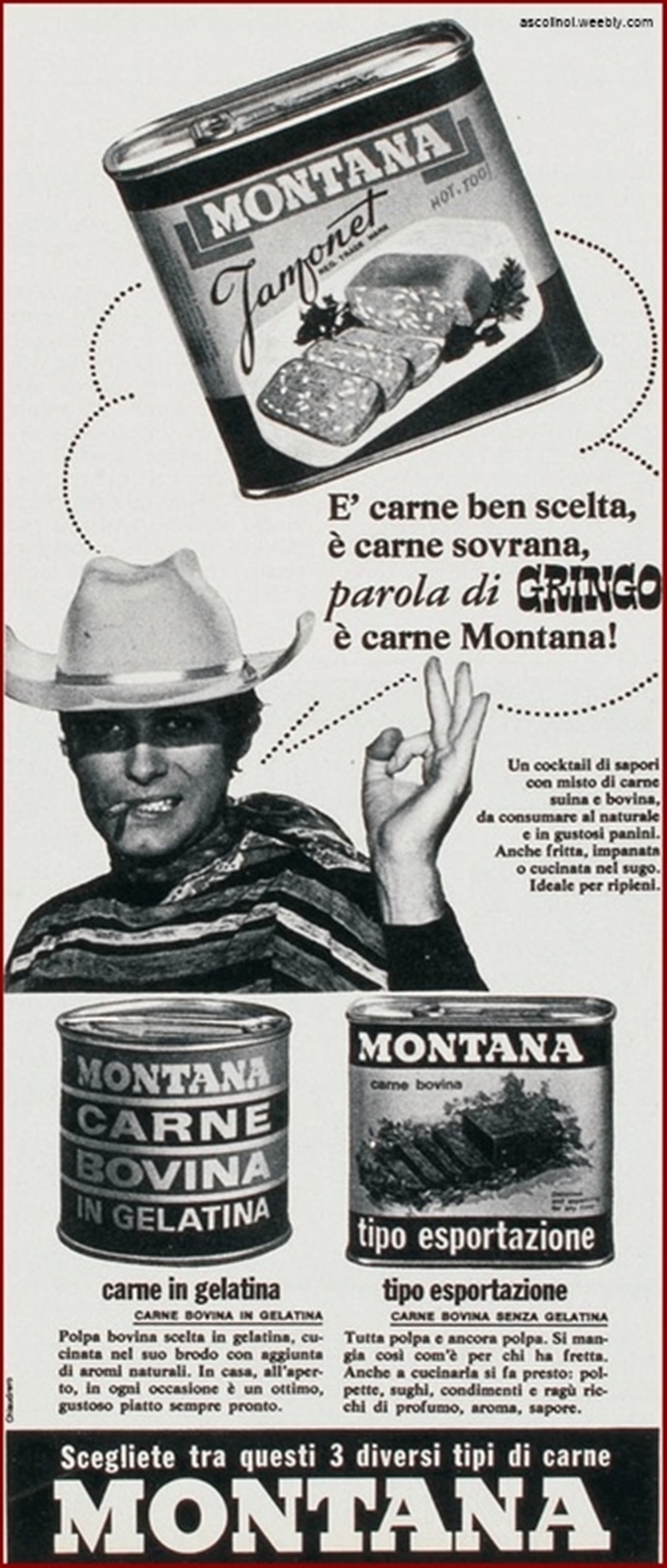

Alcuni Spot anni 60-70

Le prime olimpiadi a colori

|

|

Rischiatutto

|

Segnale orario Rai anni 60-70

L'uccellino della radio - solo audio

Sigla d'apertura Trasmissioni Radiofoniche RAI-audio

La sigla di chiusura del famoso quiz televisivo Rischiatutto

|

|

questa era la musica inglese che correva.. alcune dagli 80

|

questa era la bella musica Italiana dei giovani di quegli anni ..

|

Accendi il Televisore qui sotto e ricorda

|

|

|

Tornate nella musica delle Estati anni '60 '70, ai primi baci.. balli e giochi nel televisore accanto..

|

|

|

|

|

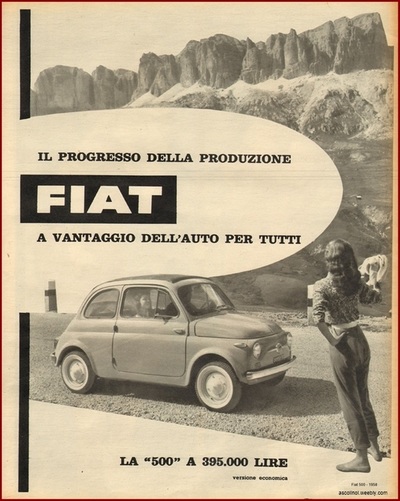

La ricordate l'Austerità del petrolio nel 1973 dove si girava in bici che poi fu allentata permisero di girare di domenica a targhe pari e dispari?

|

La crisi vide l'aumento dei costi di trasporto petrolifero dipendente dalla chiusura del Canale di Suez, diventato impraticabile con le guerre arabo-israeliane tra il 1967 ed il 1973. Le petroliere dovevano circumnavigare il continente africano;

aumento delle royalty dei paesi mediorientali produttori di greggio; embargo petrolifero da questi a danno di Europa e USA, alleati di Israele, a seguito della sconfitta egiziana, dopo l'attacco allo Stato ebraico nell'ottobre 1973, meglio noto come la Guerra dello Yom Kippur. |

In Italia

Dalla domenica 2 dicembre del 1973 fu imposto il divieto assoluto di circolazione dei mezzi privati, pena pesanti sanzioni amministrative fino ad un milione di lire. Fece scalpore l'attrice sex symbol Sylva Koscina, passeggera di un'automobile che aveva tentato di violare il divieto. Per gli spostamenti domenicali i cittadini ripiegarono sul trasporto pubblico, bus turistici e sull'uso della bicicletta. Erano bandite le insegne luminose animate e di grandi dimensioni. Le trasmissioni televisive RAI, allora monopolio statale, terminavano alle 22.45.

|

Il telegiornale serale del Programma Nazionale fu anticipato dalle 20.30 alle 20. I cinema chiudevano alle 22.

Il programma di austerità fu discusso e approvato durante il Consiglio dei ministri convocato il 22 novembre 1973, che si protrasse fino a tarda notte.

Le misure varate, immediatamente esecutive, ebbero un impatto tangibile sul modo di vita degli italiani. Esse comprendevano un forte aumento del prezzo dei carburanti, l'obbligo di ridurre la pubblica illuminazione del 40% e di tenere spente insegne e scritte pubblicitarie. Bar e ristoranti dovevano chiudere entro la mezzanotte, mentre ai locali di pubblico spettacolo veniva imposta la chiusura entro le ore 23. Allo stesso orario dovevano essere conclusi anche i programmi televisivi. La velocità sulle strade veniva limitata a 50 km/h nei centri urbani, 100 kmh sulle strade extraurbane e 120 km/h sulle autostrade.

La disposizione di maggior impatto fu il divieto di circolazione nei giorni festivi dei mezzi motorizzati, velivoli e natanti compresi. Erano escluse dal divieto le automobili del corpo diplomatico e i mezzi di trasporto pubblico. Altre deroghe previste riguardavano i veicoli del soccorso sanitario, delle forze armate e di polizia, dei pompieri, dei medici e veterinari, dei servizi postali, dei distributori di stampa quotidiana e dei sacerdoti, questi ultimi solo all'interno del territorio comunale di residenza.

All'uopo, fu istituita una speciale contravvenzione per i trasgressori al divieto di circolazione festivo che prevedeva la multa da Lire 100.000 a 1.000.000, cifra assai ingente per l'epoca, oltre all'immediato sequestro del veicolo.

Per sottolineare la severità della norma, il 23 novembre venne diramata una circolare del ministero dei Trasporti a tutti i corpi di polizia che precisava fossero assoggettate al divieto anche le automobili delle massime autorità, comprese quelle dei ministri e persino del Presidente della Repubblica. Tali autorità, in caso di indifferibili necessità di servizio nei giorni festivi, potevano muoversi solo su mezzi del trasporto pubblico o dotati di targa militare.

Dall'aprile del 1974 si allentano le misure con l'autorizzazione domenicale del traffico privato a targhe alterne, pari e dispari. Il provvedimento ebbe efficacia ridotta rispetto alle previsioni, anche perché molte famiglie disponevano di una seconda vettura. Le misure di restrizione del traffico privato furono abolite di fatto nel giugno 1974, e formalmente abrogate dal Codice della strada del 1992.

Fu varata una campagna per la sensibilizzazione dei cittadini all'impiego di isolanti per coibentare le abitazioni e di termostati, con limiti di temperatura e di periodi di accensione degli impianti di riscaldamento.

Il programma di austerità fu discusso e approvato durante il Consiglio dei ministri convocato il 22 novembre 1973, che si protrasse fino a tarda notte.

Le misure varate, immediatamente esecutive, ebbero un impatto tangibile sul modo di vita degli italiani. Esse comprendevano un forte aumento del prezzo dei carburanti, l'obbligo di ridurre la pubblica illuminazione del 40% e di tenere spente insegne e scritte pubblicitarie. Bar e ristoranti dovevano chiudere entro la mezzanotte, mentre ai locali di pubblico spettacolo veniva imposta la chiusura entro le ore 23. Allo stesso orario dovevano essere conclusi anche i programmi televisivi. La velocità sulle strade veniva limitata a 50 km/h nei centri urbani, 100 kmh sulle strade extraurbane e 120 km/h sulle autostrade.

La disposizione di maggior impatto fu il divieto di circolazione nei giorni festivi dei mezzi motorizzati, velivoli e natanti compresi. Erano escluse dal divieto le automobili del corpo diplomatico e i mezzi di trasporto pubblico. Altre deroghe previste riguardavano i veicoli del soccorso sanitario, delle forze armate e di polizia, dei pompieri, dei medici e veterinari, dei servizi postali, dei distributori di stampa quotidiana e dei sacerdoti, questi ultimi solo all'interno del territorio comunale di residenza.

All'uopo, fu istituita una speciale contravvenzione per i trasgressori al divieto di circolazione festivo che prevedeva la multa da Lire 100.000 a 1.000.000, cifra assai ingente per l'epoca, oltre all'immediato sequestro del veicolo.

Per sottolineare la severità della norma, il 23 novembre venne diramata una circolare del ministero dei Trasporti a tutti i corpi di polizia che precisava fossero assoggettate al divieto anche le automobili delle massime autorità, comprese quelle dei ministri e persino del Presidente della Repubblica. Tali autorità, in caso di indifferibili necessità di servizio nei giorni festivi, potevano muoversi solo su mezzi del trasporto pubblico o dotati di targa militare.

Dall'aprile del 1974 si allentano le misure con l'autorizzazione domenicale del traffico privato a targhe alterne, pari e dispari. Il provvedimento ebbe efficacia ridotta rispetto alle previsioni, anche perché molte famiglie disponevano di una seconda vettura. Le misure di restrizione del traffico privato furono abolite di fatto nel giugno 1974, e formalmente abrogate dal Codice della strada del 1992.

Fu varata una campagna per la sensibilizzazione dei cittadini all'impiego di isolanti per coibentare le abitazioni e di termostati, con limiti di temperatura e di periodi di accensione degli impianti di riscaldamento.

Gli indimenticabili varietà

|

|

|

|

|

Tutti Insieme 1971 Spettacolo musicale ideato da Mogol

|

|

Un film del 1974 rappresentativo degli anni '70 C'eravamo Tanto Amati con Vittorio Gassman (Gianni), Nino Manfredi (Antonio), Stefano Satta Flores (Nicola), Stefania Sandrelli (Luciana), Giovanna Ralli (Elide), Aldo Fabrizi (l'imprenditore, padre di Elide) |

|

Raimondo Vianello e Sandra Mondaini anni 60 70

|

A Come Automobile

|

il piccolo chimico

|

|

Alberto Sordi in - Lo scopone scientifico è un film del 1972 diretto da Luigi Comencini. È stato selezionato tra i 100 film italiani da salvare

|

Alberto Sordi in - Tutti a casa è un film del 1960 considerato tra i migliori film di Comencini e uno dei più importanti film italiani del dopoguerra.

|

|

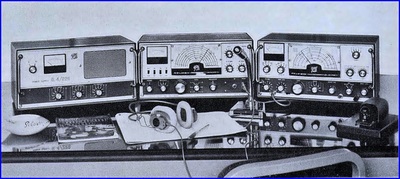

Nel 1976 la Corte Costituzionale di fatto sancisce la caduta del monopolio Rai, e la liberalizzazione delle frequenze Fm. Bei tempi quelli, dove bastava un microfono, un giradischi, un mixerino e un semplice trasmettitore per far sentire, qualche bella canzone o la propria voce nel mondo dell'etere. Le radio libere degli anni 70 contribuirono in maniera decisiva a cambiare anche il linguaggio "radio televisivo", inventando nuove rubriche volte più al territorio locale e quindi più vicini alla gente del posto. C'era voglia di qualcosa di nuovo, rispetto ai programmi di "mamma Rai", più vicini forse ai gusti dei giovani di allora. La copertura di molte emittenti era spesso limitata a pochi chilometri, ma nel tempo ALCUNE radio locali cominciarono ad ampliare il numero di ripetitori garantendo così un maggior ascolto. Con il passare degli anni però, la regolamentazione per mantenere in vita legalmente una radio fu sempre più complicata, sia dal punto di vista dell'informazione, che di quello tecnico (regolarità dei vari impianti FM) ed economico. Queste furono le cause principali della chiusura di molte emittenti |

Radio Milano International - tra le prime radio libere

|

Qui sotto un esempio delle apparecchiature usate durante quegl'anni , in questo caso quelle di radio Vaticano - clicca immagine per far partire il video

|

video in italiano

|

video in inglese

|

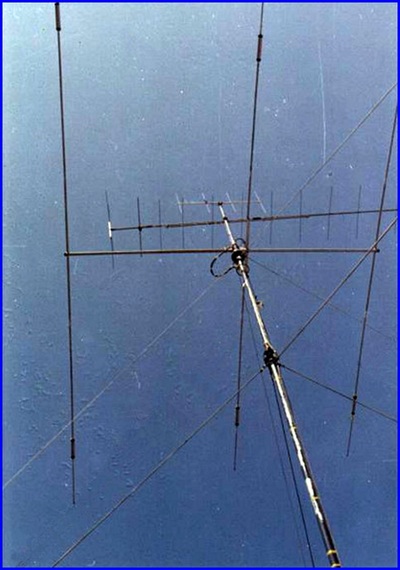

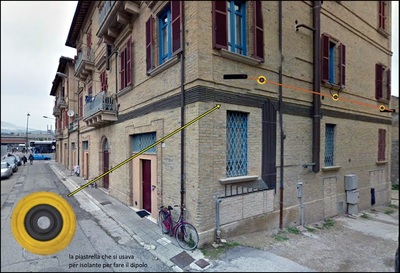

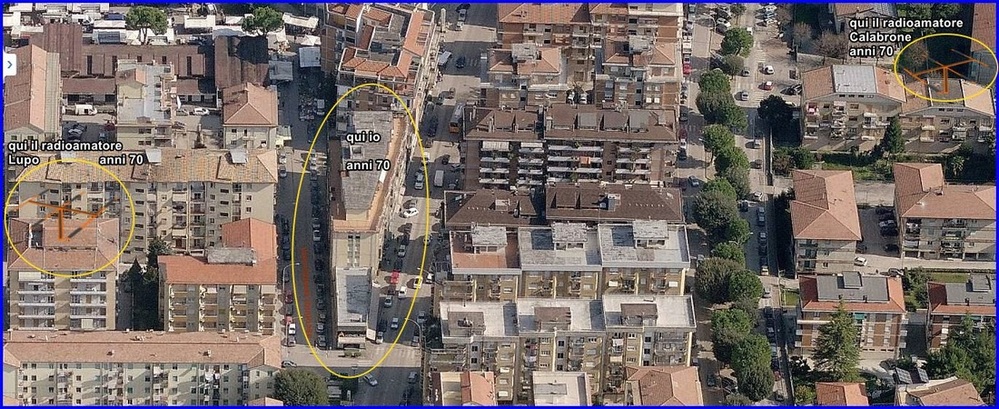

I radioamatori vicino a via Fabriano anni 70

Calabrone e Lupo erano i radioamatori più vicini a casa e usavano ricetrasmettitori HF ad alta potenza con amplificatori-Lineari di circa 2000 watt e comunicavano con il mondo ed ho avuto occasione di vedere come operava uno di essi.

Breve storia

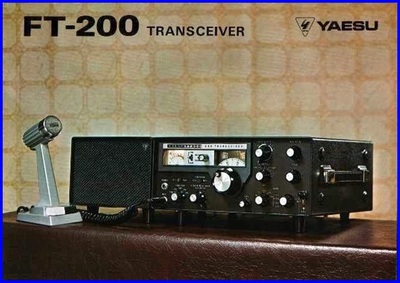

Nel corso degli anni abbiamo assistito alla rapida evoluzione degli apparati radioamatoriali.

Fino agli anni '70 le radio erano quasi interamente costruite a valvole in tutti gli stadi.

Dominavano la scena le linee separate con TX e RX che maestosamente riempivano le scrivanie dei facoltosi OM, poi apparvero i primi transceiver, cioe' tutto in uno, spesso progettati per un uso anche mobile e che per ovvie ragioni di riduzione degli spazi risultavano pero' sempre anche un compromesso, parlando di performance, rispetto alle linee separate, vedi ad esempio le linea Collins S con il KWM2 e la Drake con la linea B e C e il TR4.

Poi le linee separate cedettero il passo e tutti gli apparati divennero transceiver e sempre piu' performanti.

Poco dopo, l'uso su larga scala dei transistor, porto' ad una diminuzione della presenza delle valvole nei vari stadi degli apparati, esempio piu' lampante e' il glorioso Drake R4C che si puo' definire gia' un ricevitore ibrido, rispetto al suo fratello maggiore il Drake R4B.

Alla fine le valvole resisterono ancora un po' di anni, ma solo negli stadi finali, come ad esempio i mitici Yaesu FT-101E/ZD o la perla della Kenwood il TS-830, fino all'ultimo grande apparato ibrido che fu' il fantastico Yaesu FT-102 che montava ben 3 valvole finali 6146B!

Poi, tutti i maggiori produttori mondiali di apparati amatoriali si convertirono alla fabbricazione di apparati interamente allo stato solido, compresa la Drake, che anzi, alla fine degli anni '70 sorprese tutti, presentando per prima il leggendario Drake TR7, transceiver completamente allo stato solido ed a sintonia continua!!

Ed ecco che verso la meta' degli anni '90 una nuova importante rivoluzione cominciava a prendere piede nel mondo radioamatoriale

Calabrone e Lupo erano i radioamatori più vicini a casa e usavano ricetrasmettitori HF ad alta potenza con amplificatori-Lineari di circa 2000 watt e comunicavano con il mondo ed ho avuto occasione di vedere come operava uno di essi.

Breve storia

Nel corso degli anni abbiamo assistito alla rapida evoluzione degli apparati radioamatoriali.

Fino agli anni '70 le radio erano quasi interamente costruite a valvole in tutti gli stadi.

Dominavano la scena le linee separate con TX e RX che maestosamente riempivano le scrivanie dei facoltosi OM, poi apparvero i primi transceiver, cioe' tutto in uno, spesso progettati per un uso anche mobile e che per ovvie ragioni di riduzione degli spazi risultavano pero' sempre anche un compromesso, parlando di performance, rispetto alle linee separate, vedi ad esempio le linea Collins S con il KWM2 e la Drake con la linea B e C e il TR4.

Poi le linee separate cedettero il passo e tutti gli apparati divennero transceiver e sempre piu' performanti.

Poco dopo, l'uso su larga scala dei transistor, porto' ad una diminuzione della presenza delle valvole nei vari stadi degli apparati, esempio piu' lampante e' il glorioso Drake R4C che si puo' definire gia' un ricevitore ibrido, rispetto al suo fratello maggiore il Drake R4B.

Alla fine le valvole resisterono ancora un po' di anni, ma solo negli stadi finali, come ad esempio i mitici Yaesu FT-101E/ZD o la perla della Kenwood il TS-830, fino all'ultimo grande apparato ibrido che fu' il fantastico Yaesu FT-102 che montava ben 3 valvole finali 6146B!

Poi, tutti i maggiori produttori mondiali di apparati amatoriali si convertirono alla fabbricazione di apparati interamente allo stato solido, compresa la Drake, che anzi, alla fine degli anni '70 sorprese tutti, presentando per prima il leggendario Drake TR7, transceiver completamente allo stato solido ed a sintonia continua!!

Ed ecco che verso la meta' degli anni '90 una nuova importante rivoluzione cominciava a prendere piede nel mondo radioamatoriale

per ingrandire ancora di più - tasto destro sulla foto e scegliere "aprire in altra finestra o linguetta "